Smart Buildings, Smarte Clubs – Wie intelligente Gebäudetechnik Energie spart und Personal entlastet

Ob Licht, Heizung oder Sicherheitssysteme – smarte Gebäudetechnologie revolutioniert längst nicht mehr nur Büroneubauten oder Luxuswohnungen. Auch Clubs, Kulturbetriebe und Veranstaltungsorte profitieren zunehmend davon. Denn gerade dort, wo Energieverbrauch, Personalengpässe und komplexe Abläufe aufeinandertreffen, bietet intelligente Technik konkrete Vorteile. Im April 2025 stellten der Klunkerkranich, das Uebel & Gefährlich und die Halle 02 ihre Lösungen auf der Dialog Pop des VPBy vor, Jette Krauß moderierte die Session und trägt hier die Ergebnisse zusammen. Anhand von zwei Musikclubs wird beispielhaft gezeigt, wie unterschiedlich der Einstieg und die Umsetzung von smarter Gebäudetechnik in Musikclubs aussehen kann und welche Vorteile die Lösungswege bieten.

Was ist smarte Gebäudetechnik?

Smarte Gebäudetechnik umfasst die digitale Steuerung und Automatisierung von gebäuderelevanten Prozessen und Geräten – zum Beispiel Heizen, Lüften, Beleuchten oder Überwachen. Dabei kommen Sensoren (z.B. Temperatur, Co2, Stromverbrauch), Aktoren (z.B. Relais oder Ventile) und Software-Plattformen zum Einsatz, die Abläufe datengestützt gestalten und automatisieren. Ziel ist nicht nur Energieeinsparung, sondern auch Entlastung des Personals, erhöhte Sicherheit und bessere Planbarkeit. In den letzten Jahren hat sich die Smart-Home-Technologie stark weiterentwickelt und ist zunehmend auf die Bedürfnisse von Endverbrauchern ausgerichtet. Dank standardisierter Funkprotokolle wie ZigBee und Z-Wave sowie benutzerfreundlicher Plattformen können heute auch Laien kostengünstige und einfach zu installierende Automatisierungslösungen realisieren.

Vorteile der Technologie für Clubs und Kulturbetriebe

- Energieeinsparung: Automatisierte Heiz-, Kühl- und Lichtsteuerung spart Strom und Wärme – das ist nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich relevant.

- Personalentlastung: Wiederkehrende Aufgaben wie Geräteschaltungen oder Monitoring laufen automatisiert ab – gerade bei knappem Personal ein Gewinn.

- Sicherheitsgewinn: Warnsysteme, Rauchmelder oder Temperaturüberwachung können automatisch reagieren und informieren.

- Zukunftsfähigkeit: Smarte Systeme schaffen Transparenz und Daten – wichtige Grundlagen für nachhaltige Transformation und Förderfähigkeit.

Zwei Praxisbeispiele zur Umsetzung

Uebel & Gefährlich, Hamburg – Mit Dienstleister und Smart-Building-Partner Agilr

Abbildung 1 Der Hamburger Bunker | KMJ via Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)

Im Hamburger Club Uebel & Gefährlich war es eine drastische Stromnachzahlung, die die Dringlichkeit für Veränderungen deutlich machte. Die Notwendigkeit, gezielt Energie zu sparen, rückte angesichts steigender Kosten ganz oben auf die Agenda. Gleichzeitig brachte der technische Leiter Frank Husemann eine starke persönliche Motivation mit – als langjährig engagierter Akteur der Klimabewegung wollte er auch im beruflichen Kontext konkrete Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gehen.

2023 fiel daher der Startschuss für ein umfassendes Energiemanagementsystem. Gemeinsam mit dem auf smarte Gebäudetechnologien spezialisierten Start-up Agilr entstand ein richtungsweisendes Pilotprojekt für den Clubbetrieb – umgesetzt in drei zentralen Etappen:

- Erhebung und Visualisierung von Echtzeit-Verbrauchsdaten im gesamten Club durch smarte Messgeräte an 59 Messpunkten

Voraussetzung war zunächst die Einrichtung eines sicheren Wlan-Netzwerkes mit lückenloser Abdeckung im gesamten Club über diverse Accesspoints, sowie eines Servers, der die Hardware ansteuert, zur Messung wurden Energiezähler aus dem Smart Home Bereich in die Unterverteilung der Stromversorgung verbaut. Die Messphase erstreckte sich über eine repräsentativen Messzeitrum von 4 Wochen. - Anschließende Datenauswertung und Analyse von Einsparpotentialen durch Automatisierung der Haustechnik

Die Messphase bot interessante Erkenntnisse: die Tonanlage verbraucht deutlich mehr Energie als die Lichtanlage, die Lüftung lief oft unnötig auch über das Veranstaltungsende hinaus, kleine Promo-Kühlschränke entpuppten sich als enorm ineffizient und im Bereich Getränkekühlung steckte viel Einsparpotential.

- Automatisierung sinnvoller Aspekte der Haustechnik und Optimierung

Im Anschluss an die Analysephase wurden gezielt jene Bereiche automatisiert, die besonders hohe Energieverbräuche aufwiesen und gleichzeitig ein geringes Risiko für Fehlsteuerungen durch Automatisierung boten. Ton- und Lichttechnik wurden dabei bewusst ausgeschlossen, da hier eine feinfühlige, kreative Steuerung durch das Personal weiterhin zentral ist.

Eine Schlüsselrolle spielte die Schnittstelle zur Eventplanungssoftware Co*Pilot. Sie ermöglicht es dem System, automatisch auf Veranstaltungszeiten und -pausen zu reagieren.

Das bedeutet konkret:

- Kühlgeräte starten automatisch zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn, sodass Getränke rechtzeitig kalt sind.

- Die Lüftungsanlage schaltet sich nur während Veranstaltungen ein und passt ihre Intensität automatisch an die gemessene CO₂-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit an.

- Bei Veranstaltungspausen von mehr als zwei Tagen werden Kühlräume automatisch abgeschaltet.

Alle Systeme lassen sich über ein zentrales Dashboard überwachen. So kann das Team jederzeit eingreifen oder manuell nachregeln. Zudem werden Verbrauchsdaten in Echtzeit angezeigt, was die Erfolgskontrolle und Optimierung vereinfacht. Das System von Agilr basiert auf einem modularen Ansatz: Als Grundlage dienen bewährte Open-Source-Plattformen wie Home Assistant, ioBroker oder ThingsBoard, ergänzt durch eigene Softwaremodule, die etwa maschinelles Lernen, Sicherheitszugänge und individuelle Regelwerke und Logikketten ermöglichen. Dadurch entsteht für jeden Club eine maßgeschneiderte Lösung – mit der Flexibilität von Open Source und der Betreuung eines spezialisierten Partners.

Einsparungspotential:

Durch die automatisierte Steuerung der Kühlgeräte konnten 30 % – 50% Energie eingespart werden: Verbrauchte ein Kühlschrank im Dauerbetrieb noch 1,26 kWh/Tag, sind es mit dem Hochfahren zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn nur noch 0,72 kWh/Tag. Beim Kühlraum lohnt sich ein Abschalten ab 2 Tagen Veranstaltungspause. Statt einer Eismaschine im Dauerbetrieb setzt der Club nun auf Kühltruhen, die lediglich 30 kWh/Monat verbrauchen. Besonders effektiv: Die präzise Steuerung von Lüftung und Klimatisierung anhand von Event-Daten, Temperatur und Co2. Hier werden je nach Veranstaltung und Auslastung 40% – 95 % Energie gespart, der Club außerdem immer ideal belüftet.

Die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister erleichterte dabei die technische Umsetzung, erforderte aber auch Investitionen. Diese amortisieren sich allerdings durch die enormen Energieeinsparungen in circa 4 Jahren.

Der Clubinterne Personalaufwand für das Projekt wurde im Rahmen des Future Fonds durch das Clubkombinat unterstützt, gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Kultur und Medien.

2. Klunkerkranich, Berlin – Do it yourself mit Open Source

Abbildung 2 Die Rooftoplocation Klunkerkranich in Neuköln bei Sonnenuntergang

Ganz anders der Weg der Berliner Venue Klunkerkranich. Hier stand weniger die Energie- als vielmehr die Vermeidung von Komplexität und Zeitersparnis im Vordergrund. Die komplexe Verstromung der über 4000 m2 Rooftoplocation erforderte beispielsweise täglich einiges an Personal, um alle Lichterketten einzuschalten. Bei zwei Gasträumen, 17 Nebengebäuden, einem saisonal wechselnden Team und ständigem Ausbau der Deko entstand ein zunehmend hoher kommunikativer Aufwand. Um Qualitätsstandards zu halten und Personal zu entlasten, setzte der technische Leiter Gregor Kusche auf das kostenfreie Open-Source-System Home Assistant und Smart Home Technologie.

Abbildung 3BU: DIY-Hardware mit Smarten Bauteilen von Gregor Kusche

Als gelernter Elektriker waren bereits Kenntnisse vorhanden, den Rest eignete sich Gregor autodidaktisch an. Hilfreich war dabei auch die weltweite Online-Community von Home Assistant, die mit dem Open Source Ansatz Schnittstellen für so ziemlich jedes Smart Home Gadget und Codes für nahezu alle Anwendungsfälle erstellt. Grundvoraussetzung ist auch hier ein flächendeckendes Wlan-Netzwerk zur Einbindung der Geräte.

Einige Anwendungsbeispiele und Verknüpfungen wollen wir hier nennen:

- Simple Buttons ermöglichen voreingestellte Lichtsteuerung und Auslösen der Nebelmaschinen für die DJs direkt am Pult

- Heizung und Klimaanlagen sind gekoppelt mit Veranstaltungsterminen und Präsenz-Sensorik: Keine:r da? Geräte aus!

- PA-Anlage & Außenlautsprecher: bei geöffneten Fenstern läuft die Anlage automatisch einige Dezibel leiser. Die Lautstärke wird außerdem vom System getrackt, um bei möglichen Beschwerden aus der Nachbarschaft aussagefähig zu sein.

- Wetterstation und automatische Warnungen bei Unwetter ans Team.

Im Fall einer Evakuierung ist per Knopfdruck eine gesonderte Lichtsteuerung möglich, die die Veranstaltung unterbricht. - Automatische Bewässerung der Pflanzen unter Berücksichtigung der Wetterdaten und Feuchtigkeitssensoren in den Beeten

- Alarmanlage, Kameras und Notausgänge sind im System eingebunden und sorgen für mehr Veranstaltungssicherheit und direkte Nachrichten ans Team bei Einbruch oder Missbrauch der Notausgänge.

- Lösen Feuermelder außerhalb der Betriebszeiten aus, wird die betreffende Fläche automatisch stromfrei gesetzt, um eine mögliche Ausweitung eines Brandes zu vermeiden.

- Personenzähler erleichtern dem Sicherheitspersonal den Überblick, wie viele Gäste aktuell auf der Fläche sind

- Datenanalyse & Eventplanung: Kassensystem, Wetterstation und Personenzähler lieferten wichtige Parameter für strategische Entscheidungen für Öffnungszeiten, Personalplanung und Einkauf.

- Tracking des Energieverbrauchs

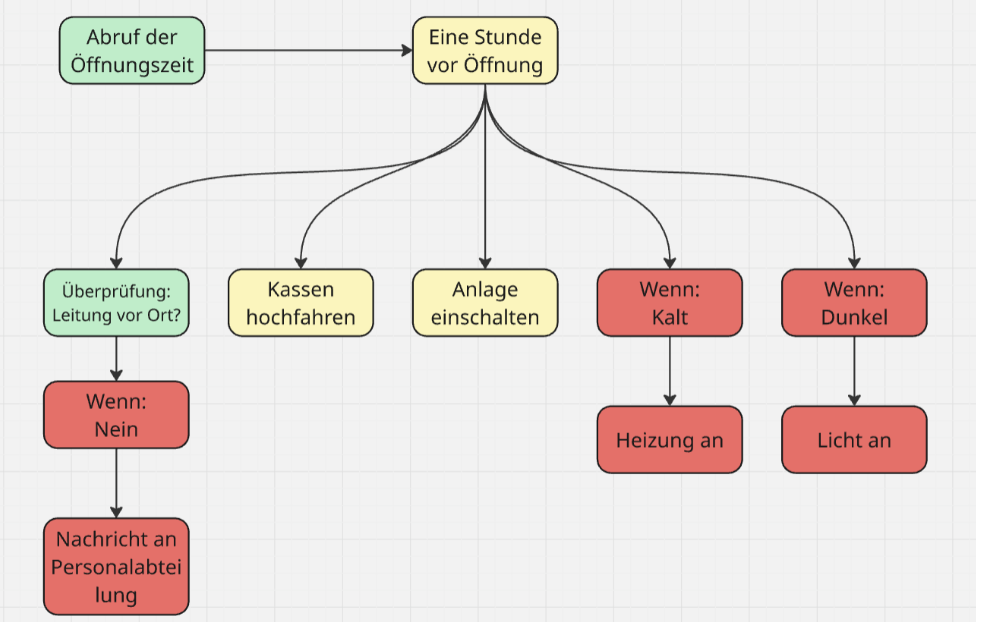

Beispiel der Automation:

Abbildung 4 Beispiel einer Automatisierungs-Logik von Gregor Kusche

Verwendet wird günstige, handelsübliche Hardware: WLAN-Relais von Shelly (10–20 €), ZigBee-Temperatursensoren (15–20 €), zum Teil selbstgebaute Komponenten. Gesteuert wird alles über benutzerfreundliche Dashboards.

Ergebnis: Bei rund 222 Öffnungstagen im Jahr und bis zu 2500 Gästen täglich spart der Klunkerkranich mit dem System jährlich mehrere tausend Euro Energiekosten – und mehrere hundert Stunden manuellen Aufwands.

Inspiriert? So kannst du Umsetzung in fünf Schritten angehen:

- Bedarfe definieren: Welche Systeme (Heizung, Licht, Lüftung…) sollen integriert werden? Welche Probleme möchtest du lösen? Wo entstehen aktuell hohe Kosten oder Aufwände?

- Systemwahl treffen: Inhouse-Lösung oder externer Dienstleister? Open Source (z. B. Home Assistant) oder geschlossene Software? Kriterien: Budget, Know-how im Team, Umfang.

- Hardware planen: Welche Sensoren, Relais, Schnittstellen braucht es? Was ist schon vorhanden?

- Installation & Einrichtung: Stromversorgung, Netzwerke, Server und Software einrichten, Sensoren und Aktoren installieren – ggf. mit externer Hilfe oder Fachpersonal. Befehlsketten in der Software definieren.

- Monitoring & Weiterentwicklung: Auswerten, Automationen optimieren, neue Bereiche integrieren.

Fazit: Jetzt starten lohnt sich

Ob mit externer Begleitung oder Do-it-yourself – smarte Gebäudetechnik ist kein Zukunftsthema mehr, sondern ein pragmatischer Hebel für mehr Nachhaltigkeit und Resilienz. Fördermittel, wie etwa der Future Fonds oder Digitalisierungsprogramme, unterstützen die Umsetzung zusätzlich. Der Einstieg kann klein sein – eine smarte Heizungsregelung oder eine smarte Steckdose am Kühlschrank sind oft schon der Anfang. Und: Jeder eingesparte Euro und jede eingesparte Kilowattstunde zählen.

Gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Kultur und Medien.